當霧潛伏光中:從調查數據看強權陰影下的全球平權反撲與台灣座標

撰文者:鄭媛心(彩虹平權大平台 研究員)

編輯:張語軒(彩虹平權大平台 資源發展專員)

在保守主義與反性別浪潮再起的時代,世界的進步已不再理所當然。台灣因為同婚專法的通過,被稱為「亞洲的燈塔」,但當保守勢力反撲全球,我們又處在什麼樣的位置?所謂韌性,或許是一場持續被理解、被維護、也不斷更新的社會節奏。這篇文章從實證出發,藉由 2025 台灣以及國際社會幾則調查報告,觀察台灣在反動與進步之間的穩定、底氣與個性,也看見那道光照之下,緩緩浮現的陰影。

數據比較觀察報告包含:

1. Ipsos LGBT+ Pride Report 2025:Ipsos 為全球知名的市場研究與民意調查機構,總部設於法國巴黎,成立於 1975 年,是世界前三大的社會與消費研究公司之一,業務遍及 90 多個國家。其機構為宗旨強調以嚴謹的科學方法與數據分析,協助政府、企業與公民社會理解社會脈動與人群變化;研究涵蓋政治與公共政策、媒體與科技、社會趨勢、消費行為與價值觀等多個領域,以獨立性與專業性著稱。其自 2021 年起每年度皆發表〈LGBT+ Pride Report〉,針對全球二十幾個國家(2025 年版報告涵蓋 26 個國家)進行民意追蹤,觀察公眾對 LGBTQ+ 議題的態度變化,是國際上衡量平權與社會接受度的重要指標之一。

2. Pew Research Center, May 2025, “The Experiences of LGBTQ Americans Today”:Pew Research Center(皮尤研究中心)是美國最具公信力的社會科學研究機構之一,以「非營利、無黨派、不倡議」為原則,致力於以數據揭露形塑世界的各種議題、態度與趨勢;研究涵蓋政治、媒體、網路與科技、宗教、種族、國際、人口及經濟等領域。本篇〈The Experiences of LGBTQ Americans Today〉旨在了解美國同性婚姻全國合法化十年後,LGBTQ 族群在社會接受度、權益與日常經驗上的變化。

3. 彩虹平權大平台 2025《同婚六週年社會態度民調結果》

霧中的開局:強權與傳統文化的反撲

2025 年的開局並不輕鬆。川普回鍋白宮,甫上任便簽署一連串以「恢復傳統家庭/美國價值」為名的行政命令,撤回過去幾年對跨性別者、性少數以及人權行動的保障,並重啟以宗教自由為優先的聯邦政策,在這幾個月內迅速影響國內外各州立法與司法體系。

而不僅是美國,英國因蘇格蘭對單一性別設施而起的「女性定義爭議」延燒多年,最終也在 2025 年由最高法院對《平等法》的判決掀起波瀾——法院以「保障生理女性安全」為由,裁定跨性別女性不被該法視為「女性」。匈牙利則在保守派重掌政權的 15 年後,於今年通過禁止多元性別集會與活動的法案。

這些事件接連發生,使國際人權倡議者們陷入一種集體的緊張與戒備——我們再次被提醒,強權不是一道高牆,而是一層迷霧。而身在台灣,更體感置身於迷霧的張力中:我們似乎沒有直接被浪打擊,卻難以不被世界各地的反撲牽動。每天看著國際新聞的複雜心情難以消化,這份焦慮在台灣卻又缺乏共鳴,如何從台灣的人權工作者視角,觀察全球的保守勢力反撲,這樣的己任已經不僅只是人權工作者日常的警覺心,而是現正發生中的世界警訊。

將焦慮拆開,最擔心的當然是那些正在海外發生的「反撲(Backlash)」現象,在政治學裡「文化反撲」描繪的是,在社會快速衝向自由與多元時,相對感到自身價值被邊緣化的群體,往往會以防衛姿態回擊。而當前的反性別浪潮,正是這股氛圍的具體化,它不只是保守勢力的復甦,也在各地反映出「變動太快」時,群體的不安和行動。

身為倡議組織的研究員,觀察與思考之餘,行動總是同等重要,與其窮焦慮「亞洲的燈塔」沒照到的陰影,不如在這個特殊時刻,重新檢視台灣的平權,此刻究竟身處何處。

平權地圖上的台灣:未隨波逐流的民意與政策

雖然我們都知道,關於人、關於歧視,往往難以被量化,但若要討論光譜中的位置,仍需畫出兩端的想像。在國際人權網絡以及現行社會與制度框架下,談到多元性別與平權運動發展時,普遍追求的目標,主要聚焦於幾個面向:除罪化、反歧視、婚權與家庭權利、性別認同主體性、社會友善度、制度與政策包容性等。(源於聯合國人權處 OHCHR、經濟合作暨發展組織OECD 及世界銀行 World Bank 等國際機構的指標)

台灣因婚權而被看見,成為世界觀察亞洲民主與人權進展的重要窗口之一;在婚權之後,彩虹平權大平台也始終望向尚未抵達的目標,提醒自己不能只停留在里程碑的光環裡。其中一個實質的做法便是藉由年度民調,長期觀看台灣社會的脈動。

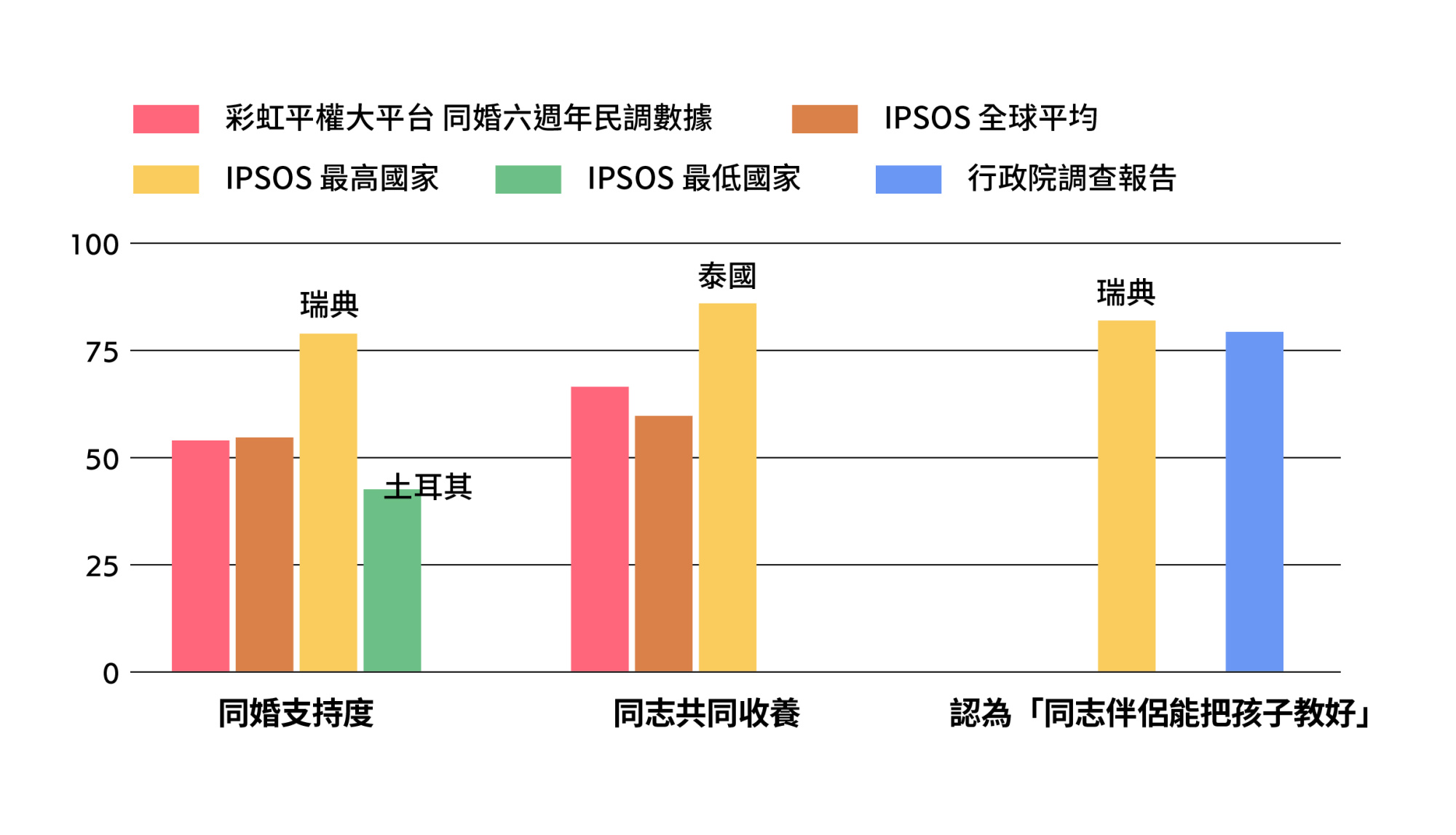

依彩虹平權大平台調查,2025 年在台灣支持同性婚姻的比例為 53.3%,與 IPSOS 報告中的 26 國平均的 54% 相近,但與高達 78% 的瑞典,以及接受度最低的土耳其(42%)擺在一起,婚權通過後的台灣,約莫只能算在中上段。

然而在另一政策「共同收養」上,又格外不同。有 65.7% 的台灣民眾支持同性伴侶共同收養的政策,雖然低於今年才通過同婚的泰國(85%),但高於 IPSOS 報告平均(59%),與婚權的支持度比較數據呈現對比狀態。行政院 2025 年的調查更顯示 78.4% 的人同意「同志伴侶能把孩子教好」,與 IPSOS 調查的第一名——瑞典的 81% 十分接近。

看到這個結果,實在難不注意到台灣的內在矛盾。台灣社會對別人如何養小孩或許不那麼在意,但提到婚姻關係時,意見就多了起來。藉由彩虹平權大平台貫時性的民調研究也可見,台灣人對多元性別社群的整體接受度並不低,不過當關係越親近,大家的接受度愈低;每當我們問到關係人的支持程度,支持同學/同事的總是最高,支持自己孩子的總是最低。反應的是政策與社會理解往往不是齊步整隊,而是在相互牽引的節奏裡移動。有時民意先走,督促制度跟上,有時政策與法律得先定調,引領社會適應與前進,共融才有可能真實實踐。

友善之後:性別正義與主體性的現實距離

性別認同議題在今年國際上,成為政治與文化的焦點,不僅有先前提到的幾個體制動盪,還有各地方大大小小的措舉,都能看見國際上的反性別運動,正從文化戰場進入法律體系。

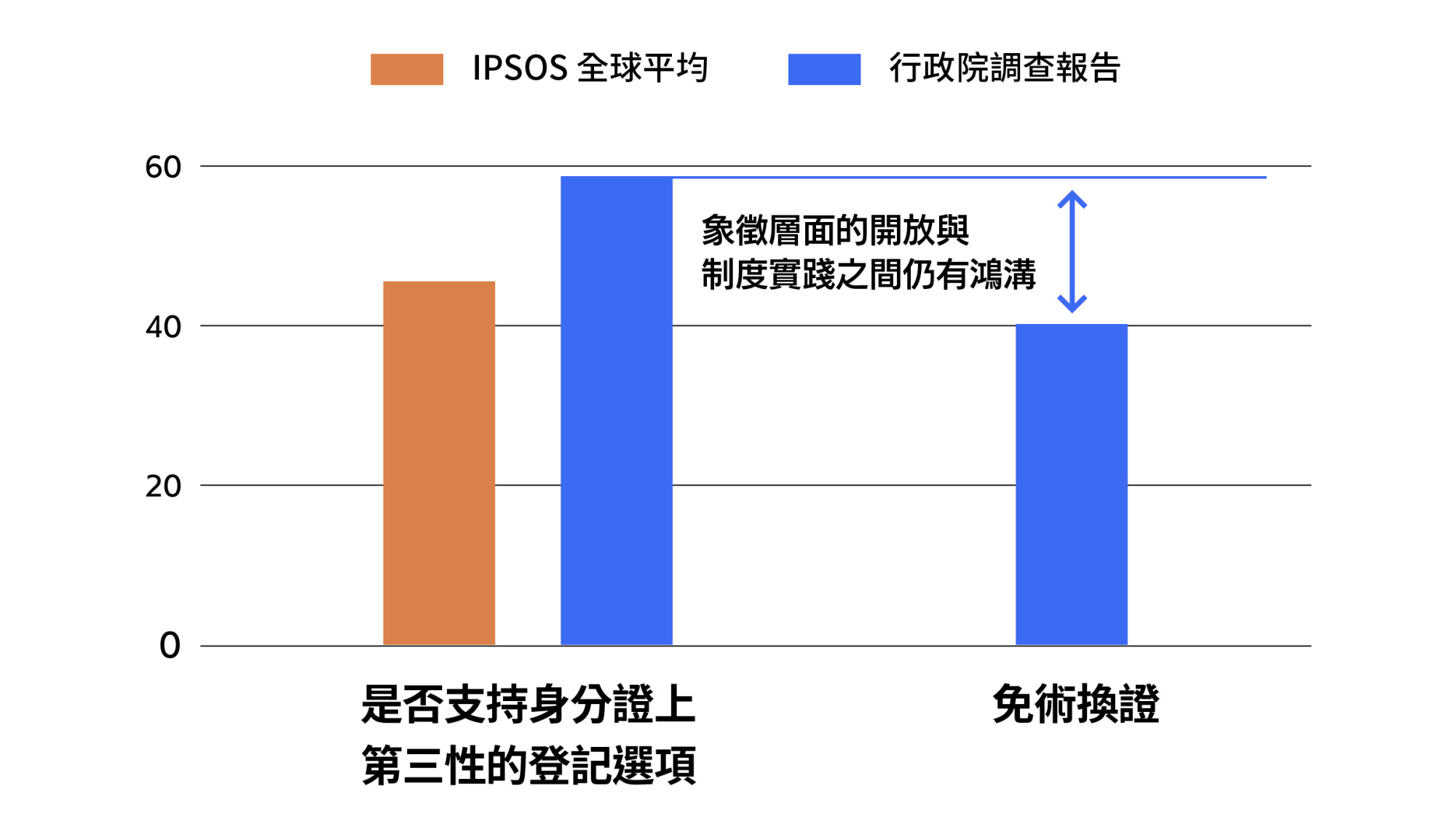

相比於海外情勢的險峻,台灣氛圍依然健穩。行政院 2025 年調查顯示,59.3% 的民眾支持身分證登記第三性,高於 IPSOS 全球平均的 46%,但支持「免手術換證」的僅 40.6%,顯示象徵層面的開放與制度實踐之間仍有鴻溝。

然而整體社會觀念確實鬆動,在對「外表與生理性別不一致者」的接受度上,台灣從 2018 年僅 48% 升至 70.5%,而對「同性伴侶公開親密行為」的接受度(女女接吻 58.6%、男男接吻 49%)遠高於全球平均的 37%,與接受度最高的西班牙(61%)幾近並列。這在亞洲環境裡真的令人驚喜。

然而在「跨性別者使用單一性別設施」議題上,台灣支持度為 57.2%,雖高於全球平均的 47%,仍明顯落後該題項第一名——泰國的 79%。對照泰國多年推行多元廁所與性別友善校園,以及英國在政策模糊中讓反性別團體找到破口(IPSOS 顯示英國一年內對該題目的支持比例自 38% 降至 30%,反對從 43% 升至 54%),再次凸顯政策不只是輿論的映照,更有形塑文化邊界的力量,若缺乏清晰立場,模糊的制度就可能成為滋生偏見的溫床。

撰寫這個段落過程中,其中一件痛苦的事是必須接受國際許多調查仍以二元性別為根據,因此特此寫這個前言,想表達我們也有的不舒適以及遺憾。同時說明這個段落主要以 IPSOS 報告為基礎進行觀察,文中所提及之「男女」性別,根據 Ipsos Global Advisor 研究手冊,性別分析依據受訪者自我填答的性別認同(male/female),在能夠註冊「非二元」的國家也提供該選項,但因樣本量有限且非每個國家都是適用,未被納入跨國統計比較。此分類方式與 Ipsos 既有國際研究慣例一致,主要用以觀察大樣本中的性別差異趨勢。另外,以下內容涵蓋不同世代間之比較及世代定義。

國際局勢的動盪已是鐵錚錚的事實。作為倡議者,深知重大改變往往需要時間的累積。此刻的每一步,不僅要守護已得的權利,更要為未來預留空間。因此除了為那些不可逆的事件惋惜,更關注的是下一步是什麼?未來又將面對什麼?然而當我們從 IPSOS 年度報告中看出線索時,發現了那些不意外卻又駭人的新一代歧異。

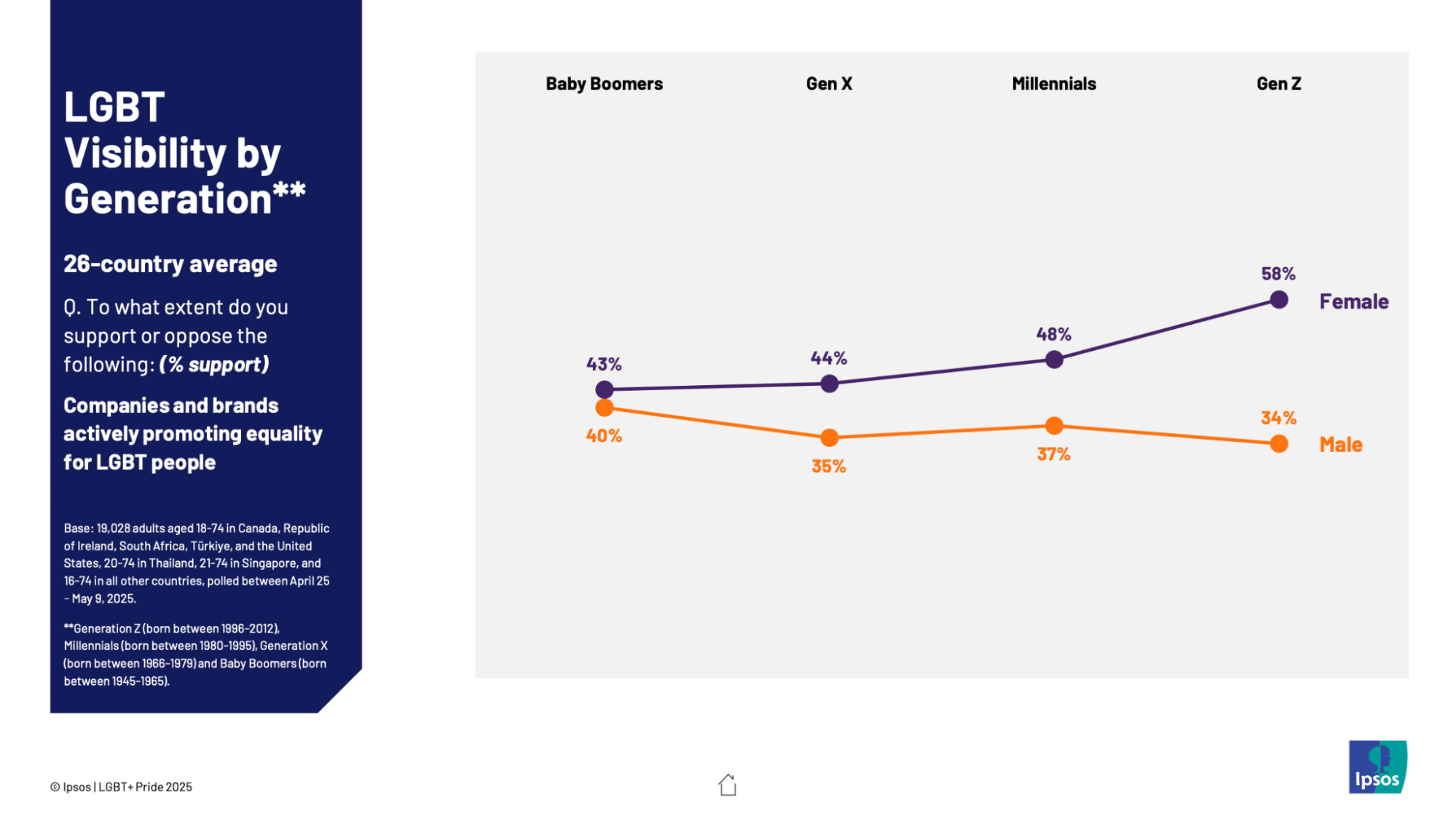

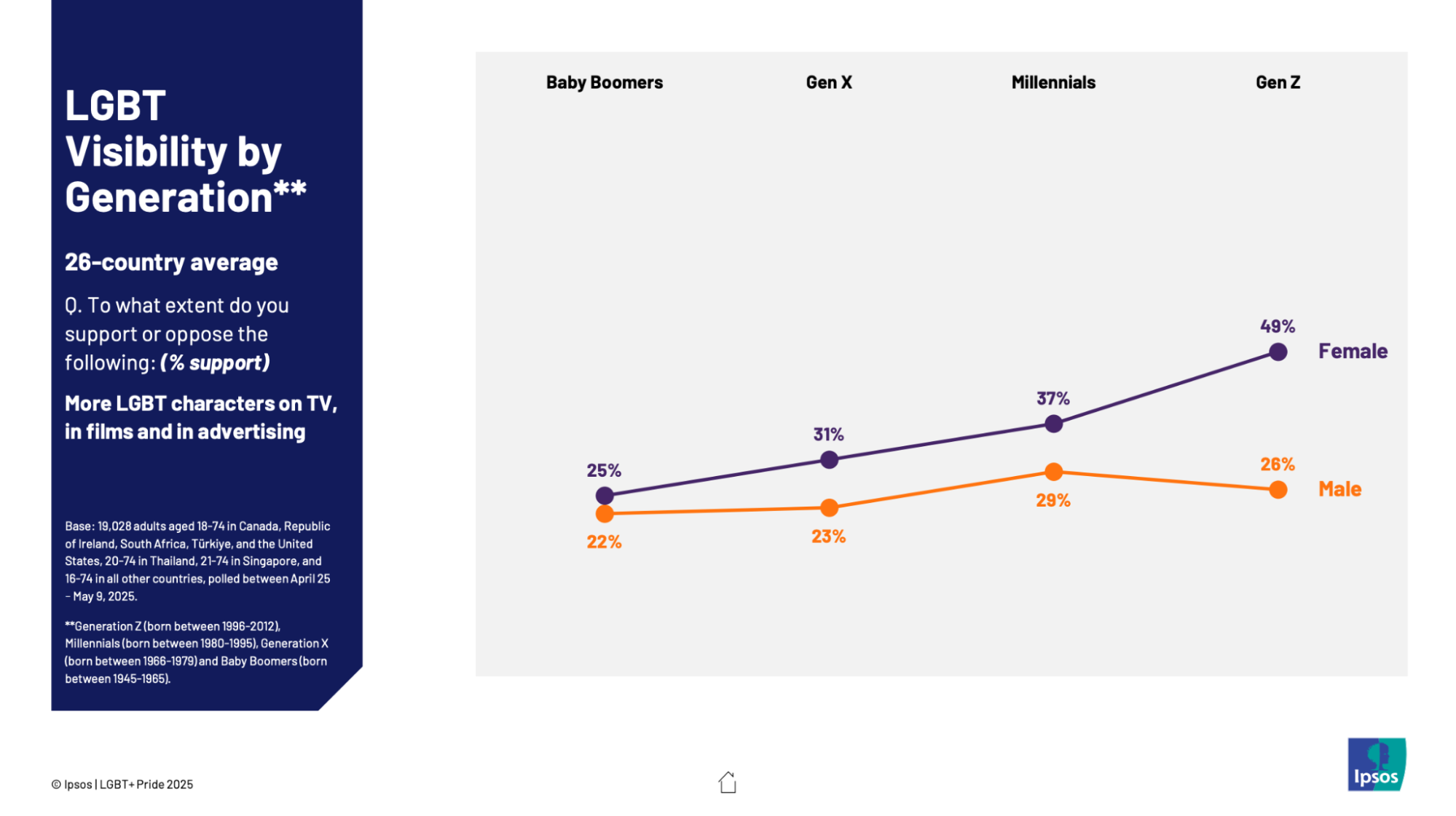

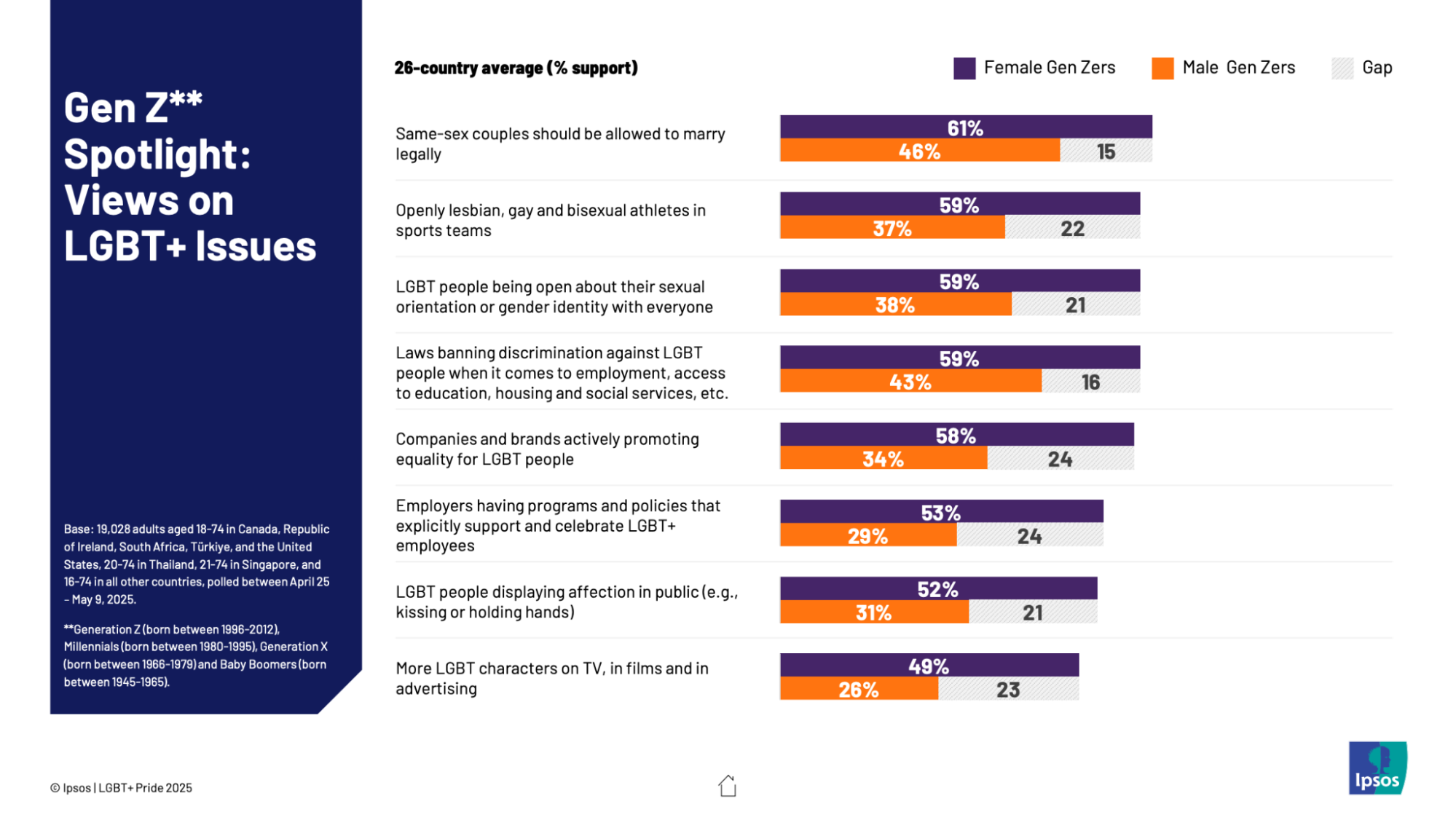

IPSOS 2025 年調查對每個題組結果,都進行了世代與性別交叉分析。多個圖表清楚顯示,幾乎在所有議題上,年齡越輕,性別之間的分歧越大。從戰後嬰兒潮世代男女意見幾乎重疊,到 Z 世代女性對 LGBT+ 的支持度突起上升;男性在不同世代間的變化不大,但令人擔憂的是—在許多題目上,年輕男性甚至比大自己四十歲的長輩還要保守。

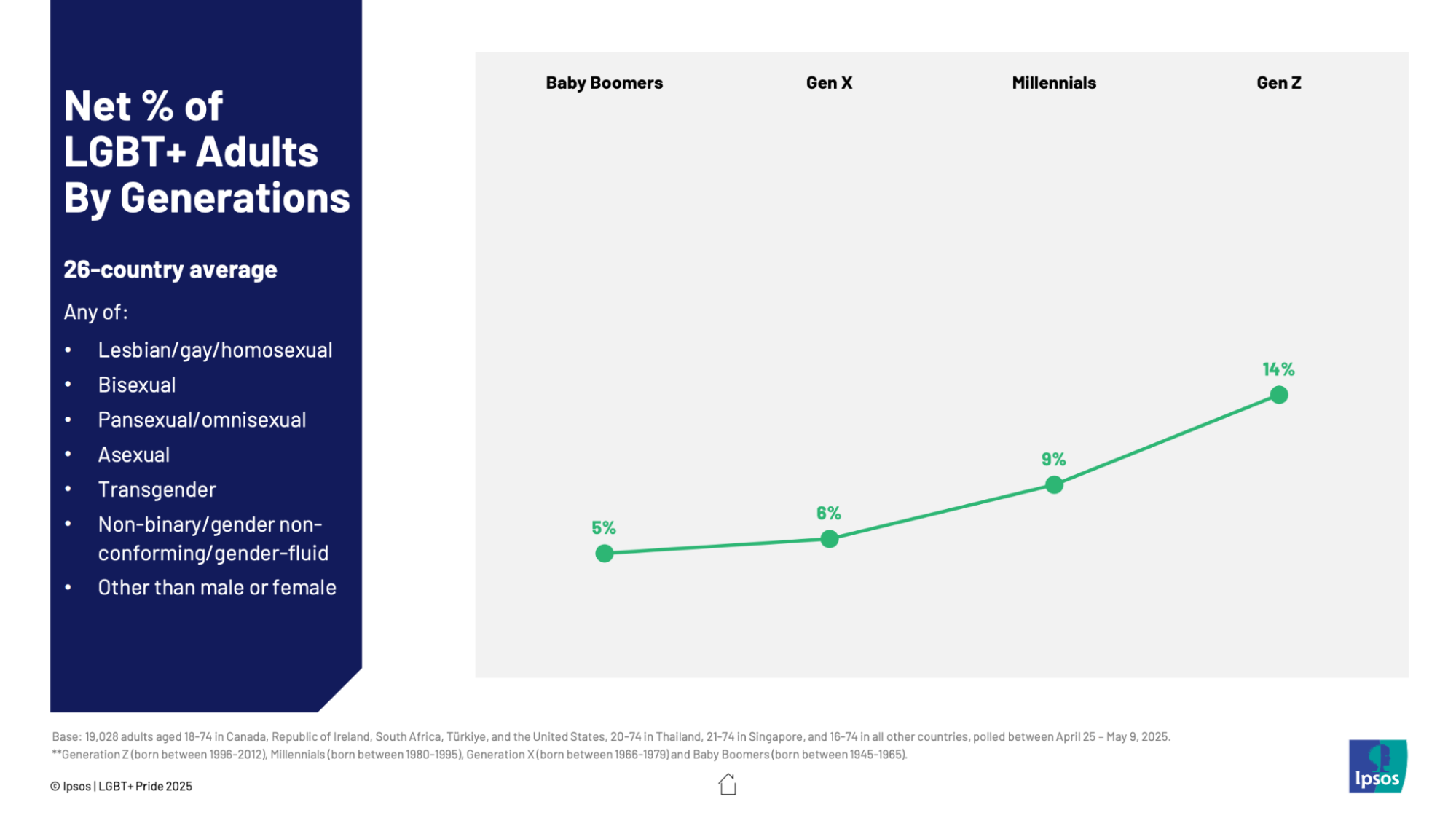

戰後嬰兒潮世代中自我認同為 LGBT+ 的比例為 5%,X 世代(約1965-1980年出生)為 6%,千禧世代(約1981-1996年出生)為 9%,Z 世代(約1997-2010年代初期出生)則上升至 14%,顯示這一代在性別議題上的多元性認同前所未見。然而,「進步」本身也正在產生新的斷層。當問及是否支持品牌與企業為平權發聲時,戰後嬰兒潮世代不論男女的支持度平均約為 40%;但在 Z 世代中,女性的支持率高達 58%,男性僅 34%。而女性支持度的上升主要集中在千禧世代與 Z 世代之間(分別為 48% 與 58%)。不同世代男女兩性對於「影視娛樂作品中有多元性別角色」的支持度亦有相當大的差距:戰後嬰兒潮世代女性 22% 支持,男性 25% 支持;Z 世代女性 49% 支持,男性 26% 支持。這顯示,分歧不僅存在於代際之間,也存在於同代之內。越年輕,並不一定越一致;進步的力量與保守的焦慮在同一世代中共存,形成深刻的張力。

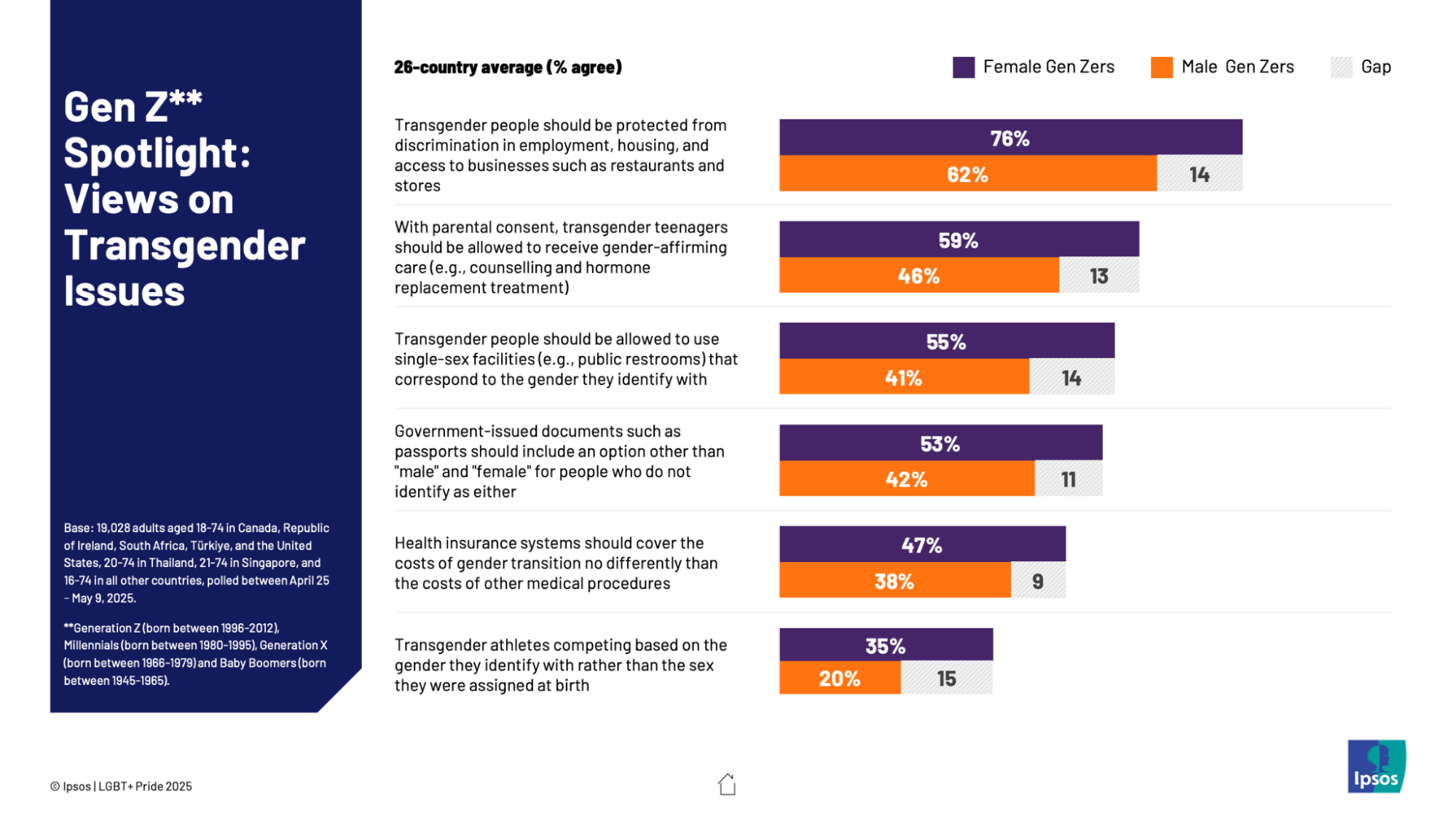

然而,在這樣的分歧中,也出現了相對接近的例外:跨性別議題在不同世代間的性別差距較小。Z 世代在整體 LGBT+ 題目上的男女差距約為 15% 至 20%,但在跨性別議題上僅為 10% 至 15%。這樣的矛盾,或許在提醒在這個時代,盟友愈來愈難尋。即使在同一個議題中立場相近的人,面對另一個議題時,卻可能站在完全不同的方向。

觀察台灣的社群輿論中也可感受到類似的冷感與疏離。這或許正是學者們在不同歷史節點曾提出並憂心的「進步的陰影」——當社會形成明顯的主流立場時,持不同意見的人往往選擇沉默,真正的距離可能悄悄擴大。呼應前述的「文化反撲」現象,當支持平權以政治正確的姿態成為強勢主流,真正的理解、認同與實踐是否能在社會中均勻擴散,正是每個倡議者都該警惕的問題。因為這幾個月來,我們從他國夥伴經驗中,深刻學習到的是,跨越議題界線的連結,正是在對抗強權時最關鍵的力量。

匈牙利的性別運動者認為,儘管國家正急速倒退,但他們仍能一戰一戰地防守著的原因,在於當政府之手藉性別議題伸向所有民間團體時,以信仰的民主與自由為共同號召,是讓個體齊聚街頭的關鍵。巴西也能看見類似場景。

川普陣營表面上是重返執政,但其將性別議題作為政治角力工具的策略,從第一次執政以來從未停過。其前一次上任就以「婦女健康」之名發布為期 20 年的《日內瓦共識宣言》(Geneva Consensus Declaration),以資金與外交資源拉攏各國政府加入反墮胎的政策指引。截至今年,已有二十餘國簽署加入。這份宣言雖不具任何國際法律約束力,但目標設定長達二十年,重點從來不是「立即生效」,而是為未來的保守反撲預先鋪路,建立一個跨國保守聯盟網絡。巴西的性別團體為了防止自家政府加入簽署,第一時間就開始為此重新建構論述,不斷向政府部門以及人民清楚解釋,該宣言如何違背巴西人長年追求的自主立場,以及長久累積的社會正義價值,最終號召上百個公民團體連署抗議與反對,阻止了政府加入簽署。

當光仍在:驕傲與警惕之間

在全球倡議網絡中,台灣因獨特的國際政治處境與歷史脈絡,與世界主流步調不盡相同。近年來,世界局勢變化劇烈,強弱國之間的抗衡重新洗牌:東歐小國匈牙利成為川普佈局的重要夥伴,天主教曾為主流的巴西則以國民素養與文化價值,抵擋強勢外交與宗教洗腦。

從 2025 年的各國報告看來,台灣大致位於「中高友善與穩定、低對抗」的區段。但面對世界給予的種種教訓,將之視為前車之鑑,不能因暫時的安全而忽視潛伏的危機。看見世界在退,必須知道站著不動看似穩定,實則亦在後退。但也持續看見台灣社會的獨特力量,而心想如果我們現在仍與世界不同調,或許正是展現我們深厚公民基礎的時刻。期許我們如同匈牙利、巴西等國家的人民,在全球政治的混亂之中,仍能堅信公民社會的力量——為自己行動、與自己最深層的心念站在一起,不隨輿論搖擺,也不被任何權勢團體操控。

在這個難以尋找盟友的時代,我們更要撥開強權雲霧帶來的恐懼,誠實面對自己與他者,在每一個議題上都持續對話,無懼對方是敵是友。不忽略那些沉默中的矛盾,方能使平權成為長久的真實。當世界的動盪愈演愈烈,我們更該記得:眼下的自主權不是線性進步的結果,而是歷史上所有人在坑坑疤疤之時依然共同守夜的驕傲。